なるほど豆知識

2019.9 vol.64 「十五夜」とは?お月見を楽しもう!

![]() 「十五夜」とはいつ?

「十五夜」とはいつ?

![]()

![]()

十五夜は「中秋の名月」とも呼ばれ、「秋の真ん中に出る月」という意味があります。かつて使われていた旧暦では、7~9月が秋でした。そのため、秋の真ん中は8月で、さらに8月の真ん中、15日頃が「中秋の名月」です。現在の新暦は旧暦と1~2か月のずれがあるため、「9月7日から10月8日の間で、満月が出る日」を十五夜としています。

十五夜は「中秋の名月」とも呼ばれ、「秋の真ん中に出る月」という意味があります。かつて使われていた旧暦では、7~9月が秋でした。そのため、秋の真ん中は8月で、さらに8月の真ん中、15日頃が「中秋の名月」です。現在の新暦は旧暦と1~2か月のずれがあるため、「9月7日から10月8日の間で、満月が出る日」を十五夜としています。

2019年の十五夜:9月13日(金)

![]() 十五夜の歴史

十五夜の歴史

![]()

![]()

日本では太古の昔から月を神聖視していました。十五夜ではありませんが、縄文時代には月を愛でる風習があったといわれています。十五夜の月見が盛んになったのは、平安時代。貞観年間(859~877年)頃に中国から伝わり、貴族の間に広まりました。貴族たちは空を見上げて月を眺めるのではなく、水面や盃の酒に映った月を愛でました。

日本では太古の昔から月を神聖視していました。十五夜ではありませんが、縄文時代には月を愛でる風習があったといわれています。十五夜の月見が盛んになったのは、平安時代。貞観年間(859~877年)頃に中国から伝わり、貴族の間に広まりました。貴族たちは空を見上げて月を眺めるのではなく、水面や盃の酒に映った月を愛でました。

庶民も広く十五夜を楽しむようになったのは、江戸時代に入ってからだといわれます。貴族のようにただ月を眺めるのではなく、収穫祭や初穂祭の意味合いが大きかったようです。十五夜の頃は稲が育ち、間もなく収穫が始まる次期。無事に収穫できる喜びを分かち合い、感謝する日でもありました。

![]() お月見をもっと楽しもう

お月見をもっと楽しもう

![]()

![]()

| 十三夜(じゅうさんや) |

旧暦の9月13日から14日の夜を十三夜といい、新暦では10月中旬から下旬頃に巡ってきます。 旧暦の9月13日から14日の夜を十三夜といい、新暦では10月中旬から下旬頃に巡ってきます。

十五夜の事を「中秋の名月」と呼ぶのに対して、十三夜は「後の名月(のちのめいげつ)」と呼ばれます。また、十三夜は十五夜の後に巡ってくるので「後の月(のちのつき)」と呼ばれたり、栗や大豆・枝豆をお供えすることから「栗名月」「豆名月」とも呼ばれています。十五夜はあまりすっきりしない夜空が多いのに対して、十三夜は晴れることが多いようで、「十三夜に曇りなし」という言葉もあります。

2019年の十三夜:10月11日(金) |

| 十日夜(とおかんや) |

十日夜は、その年の収穫が終わったことを意味します。稲の収穫に感謝し、翌年の豊穣を祈って田の神に餅やぼた餅をお供えします。十日夜の習慣は東日本を中心に残っています。この日は稲刈が終わって田の神が山に帰る日なので「刈り上げ十日」ともいいます。西日本でも同じ意味の「亥の子(いのこ)」という行事があり、子孫繁栄や無病息災を願い、収穫に感謝し豊作を祈願する行事となっています。 十日夜は、その年の収穫が終わったことを意味します。稲の収穫に感謝し、翌年の豊穣を祈って田の神に餅やぼた餅をお供えします。十日夜の習慣は東日本を中心に残っています。この日は稲刈が終わって田の神が山に帰る日なので「刈り上げ十日」ともいいます。西日本でも同じ意味の「亥の子(いのこ)」という行事があり、子孫繁栄や無病息災を願い、収穫に感謝し豊作を祈願する行事となっています。

2019年の十日夜:11月6日(水) |

![]() 十五夜のお供え物

十五夜のお供え物

![]()

![]()

お月見のススキは、月の神様を招く依り代として供えられます。本来、月の神様の依り代は稲穂なのですが、お月見の時期に稲穂がなかったため、稲穂に似たススキを供えるようになったといわれています。それに加えて、ススキには魔除けの力があると信じられていました。お月見に供えたススキを軒先に吊るすと一年間病気をしないという、言い伝えが残っているほどです。

お月見のススキは、月の神様を招く依り代として供えられます。本来、月の神様の依り代は稲穂なのですが、お月見の時期に稲穂がなかったため、稲穂に似たススキを供えるようになったといわれています。それに加えて、ススキには魔除けの力があると信じられていました。お月見に供えたススキを軒先に吊るすと一年間病気をしないという、言い伝えが残っているほどです。

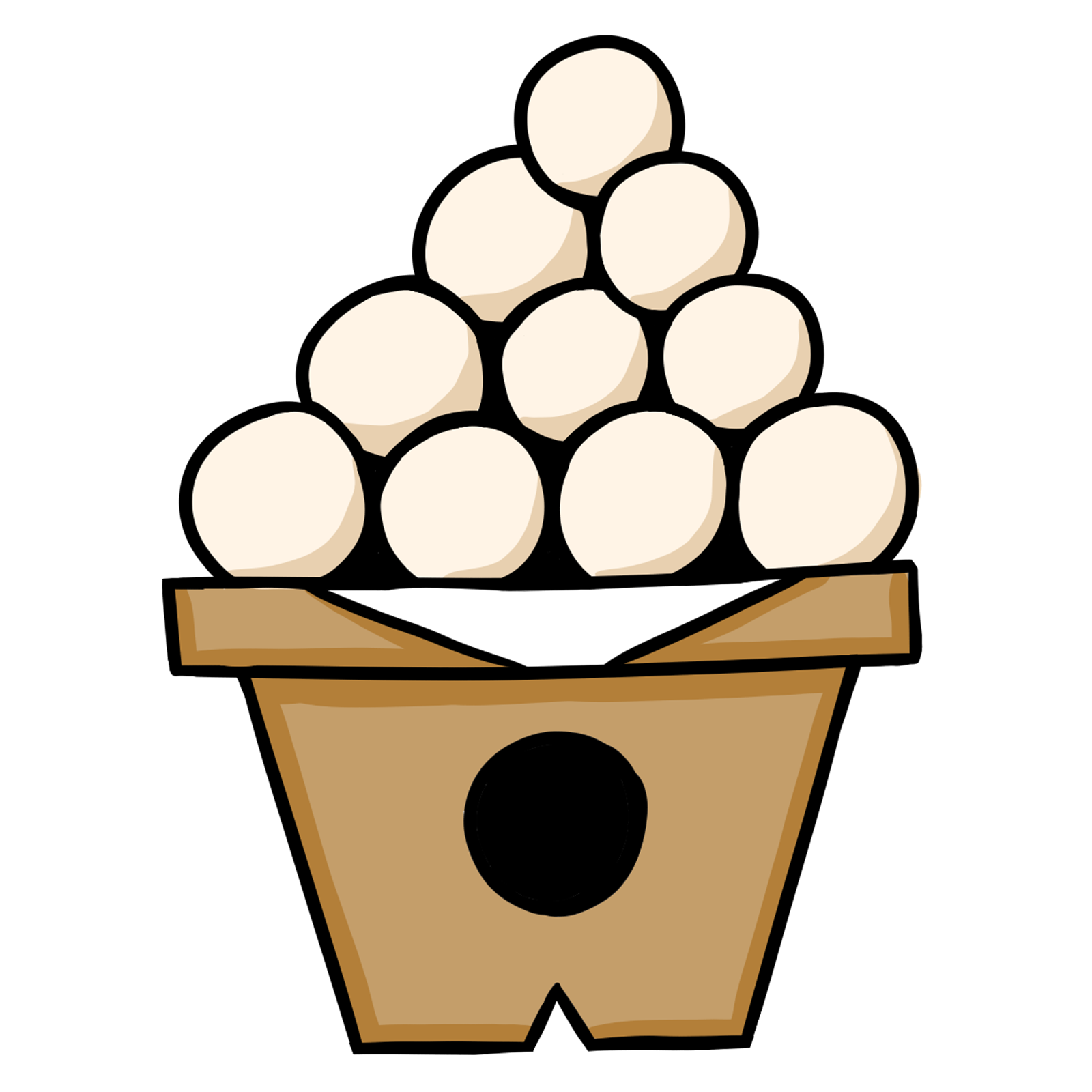

団子を供えるようになったのは江戸時代からで、十五夜にはこれからの収穫を祈り、十三夜ではその年の収穫に感謝して、お米の粉で作った団子を供えたのが、月見団子の始まりといわれています。白くて丸い月見団子は、月が満ちる姿(満月)を模したもので、収穫への祈りや感謝だけでなく、ものごとの結実や幸福をも表しています。そして、お月様に供えた後のお団子を食べることで、健康と幸せを得ることができると考えられていました。また、供えるお団子を山形に積むのは、団子の先端が霊界に通じると信じられていたためだということです。

団子を供えるようになったのは江戸時代からで、十五夜にはこれからの収穫を祈り、十三夜ではその年の収穫に感謝して、お米の粉で作った団子を供えたのが、月見団子の始まりといわれています。白くて丸い月見団子は、月が満ちる姿(満月)を模したもので、収穫への祈りや感謝だけでなく、ものごとの結実や幸福をも表しています。そして、お月様に供えた後のお団子を食べることで、健康と幸せを得ることができると考えられていました。また、供えるお団子を山形に積むのは、団子の先端が霊界に通じると信じられていたためだということです。

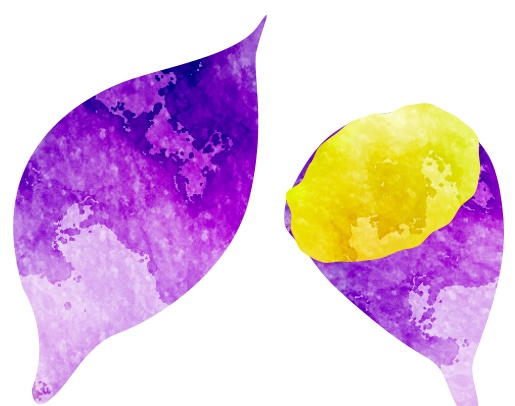

お月見には、収穫に感謝して、その時期に採れた野菜や果物をお供えします。十五夜には、芋類の収穫時期であることから、里芋やさつまいもなどをお供えします。こういった背景から「芋名月」という別の呼び方もあります。さらに、ぶどうなどのツルものをお供えすると、お月様との繋がりが強くなるといわれています。

お月見には、収穫に感謝して、その時期に採れた野菜や果物をお供えします。十五夜には、芋類の収穫時期であることから、里芋やさつまいもなどをお供えします。こういった背景から「芋名月」という別の呼び方もあります。さらに、ぶどうなどのツルものをお供えすると、お月様との繋がりが強くなるといわれています。

![]() お月見泥棒

お月見泥棒

![]()

![]()

昔、中秋の名月の日だけは、他人の畑の芋を盗んでも良いという風習がありました。他人の畑の芋を、盗めるだけ盗む!というものではなく、「道から片足だけ踏み込んだ範囲」という暗黙の約束があったそうです。

昔、中秋の名月の日だけは、他人の畑の芋を盗んでも良いという風習がありました。他人の畑の芋を、盗めるだけ盗む!というものではなく、「道から片足だけ踏み込んだ範囲」という暗黙の約束があったそうです。

芋を盗まれても「お月様が持って行ってくださった」ということで縁起が良く、盗まれた畑は農作になるともいわれるようになり、子供たちたちは月の使者と考えられていたことが結び付いて「お月見泥棒」という風習が出来あがったといわれています。盗んだお団子を食べた子どもは長者になる、七軒盗んで食べると縁起が良いともいわれています。現在では「お月見くださーい」「お月見泥棒でーす」などと声をかけて各家を回り、お菓子をもらう風習が残っています。

四季の美:2019年の十五夜はいつ?お月見の風習やおそなえ歴史について紹介します。

いい日本再発見:お月見のお供えにどんな意味があるの?

日本文化研究ブログ:お月見どろぼう2019年はいつ?どんな風習?起源や発祥とは?どこの地域のイベント? より